Was mit einer mutigen Vision begann, wurde zu einer Lebensader Graubündens: Seit 1889 bringt die Rhätische Bahn Menschen und Güter durch eine der eindrucksvollsten Landschaften Europas. Die RhB-Geschichte ist ein Zeugnis von Pioniergeist, technischer Innovation und Verbundenheit zur Natur.

Damals, 1888, träumte der Niederländer Willem-Jan Holsboer von einer Bahnlinie, die den Kurort Davos mit dem Tal verbindet. Der Traum nahm schnell Fahrt auf: Die Schmalspurbahn Landquart-Davos AG wurde gegründet. Bereits ein Jahr später fuhr der erste Dampfzug von Landquart nach Klosters, wenig später bis nach Davos.

Mit jedem neuen Tunnel, jeder Brücke und jeder Kurve wuchs das Netz: Es entstanden Strecken nach St. Moritz, Disentis und Scuol-Tarasp. Parallel dazu wurden andere Bahnprojekte in Angriff genommen: Die Arosabahn baute die Strecke von Chur nach Arosa, die Berninabahn die spektakuläre Linie über den Berninapass. Beide Bahnen wurden später durch Fusionen in die RhB integriert.

Nur 25 Jahre nach dem ersten Spatenstich war fast das gesamte heutige Streckennetz in den Bündner Alpen erstellt. Der Vereinatunnel, 1999 eröffnet, markierte den jüngsten Meilenstein der RhB-Geschichte auf dem Weg zum 385 Kilometer langen Streckennetz.

Bis heute fährt die RhB auf schmaler Spur und doch mit weitem Blick. Mit dem UNESCO Welterbe RhB, dem Bernina Express, dem Glacier Express und vielen weiteren Angeboten schreiben wir unsere Geschichte fort: als Teil der Region, als Brücke zwischen Kulturen und als Einladung, Graubünden auf faszinierend andere Weise zu entdecken.

Wie die Reise begann

Die Anfänge der RhB

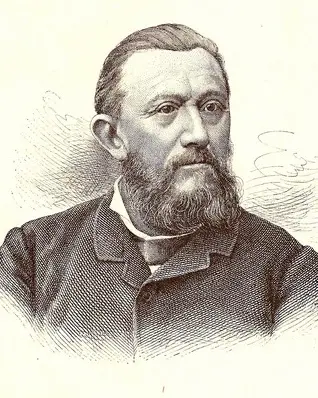

Bereits die Römer nutzten die Bündner Pässe als Militärstrassen und Handelswege. Die Alpenpässe dienten als wichtige Säumerrouten. Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte deren Ausbau. Unter der Regie von Ingenieur Richard La Nicca entstanden die wichtigsten Achsen des bündnerischen Strassennetzes. La Niccas Leidenschaft galt jedoch der aufkommenden Eisenbahntechnik. Zusammen mit Tiefbauingenieur Simeon Bavier regte er die Erstellung einer Ostalpenbahn an. Diese sollte den Norden mit dem Süden verbinden und über den Lukmanier-, den Greina- oder den Splügenpass führen. Die vorgeschlagene Transitverbindung war jedoch nur eine unter vielen und wurde nie gebaut. Es war Simeon Bavier selbst, der für das Ende der Bündner Alpenbahnprojekte sorgte. Als Bundespräsident der Schweiz eröffnete er 1882 die Gotthardlinie. Eine Transitverbindung durch Graubünden war damit vom Tisch. Man konzentrierte sich fortan auf Bahnprojekte innerhalb des Kantons, die aber alle an politischen Auseinandersetzungen oder finanziellen Engpässen scheiterten. Erst mit dem Holländer Willem Jan Holsboer wendete sich das Blatt.

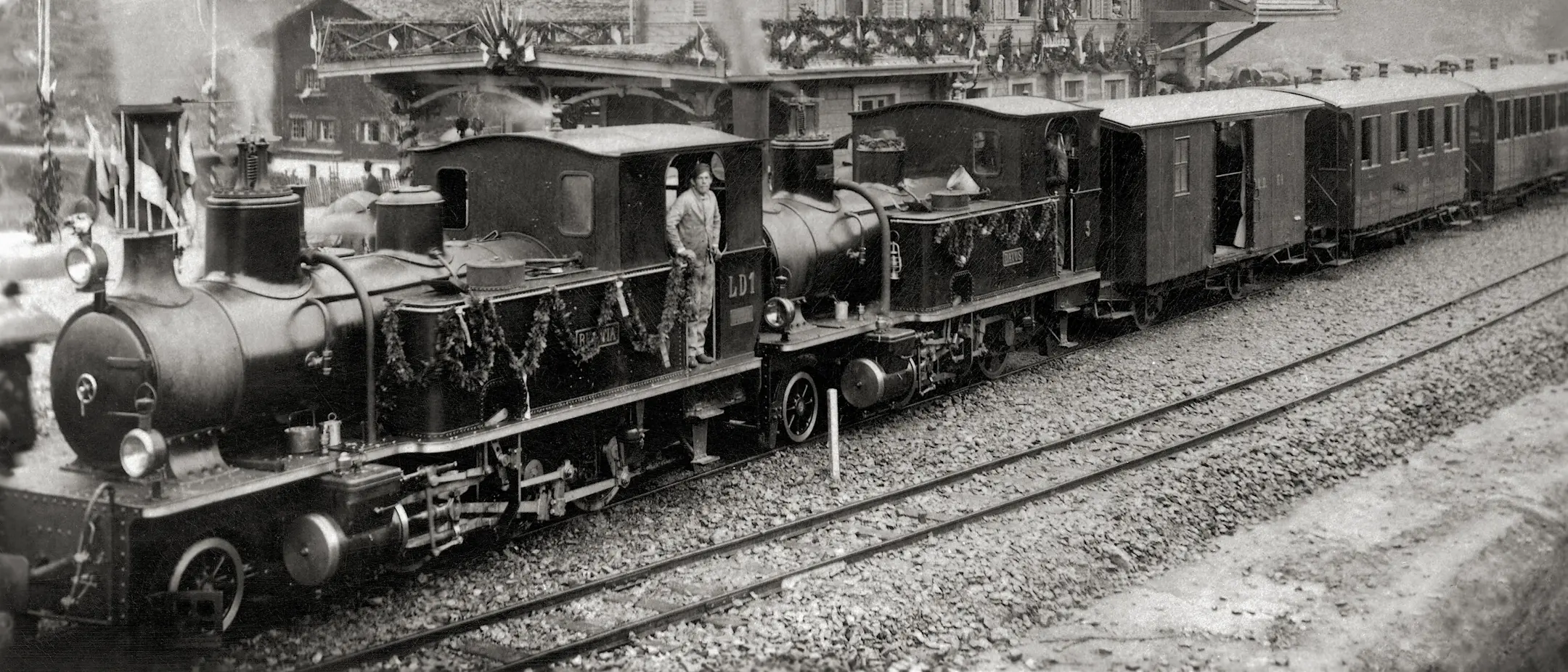

Schmalspurbahn Landquart–Davos

Holsboer zog wegen seiner kranken Frau in den Kurort Davos, wo er auch nach ihrem Tod blieb. Für ihn war früh klar, dass nur die Eisenbahn dem Kurort zum Durchbruch verhelfen konnte. Nachdem das Projekt einer Normalspurbahn von Landquart nach Davos aufgrund zu hoher Kosten nicht umgesetzt wurde, trat er mit einem neuen Projekt an die Öffentlichkeit: Eine Schmalspurbahn mit Baukosten von rund fünf Millionen Schweizer Franken sollte Davos erschliessen. Drei Basler Finanzleute waren bereit, die Bahn zu finanzieren, falls die Gemeinden des Prättigaus und Davos die von ihnen geforderten Leistungen erbrachten. Diese umfassten unter anderem die Bereitstellung von Sand, Kies, Steinen und Holz für den Bahnbau sowie Subventionen der Gemeinden Klosters und Davos.

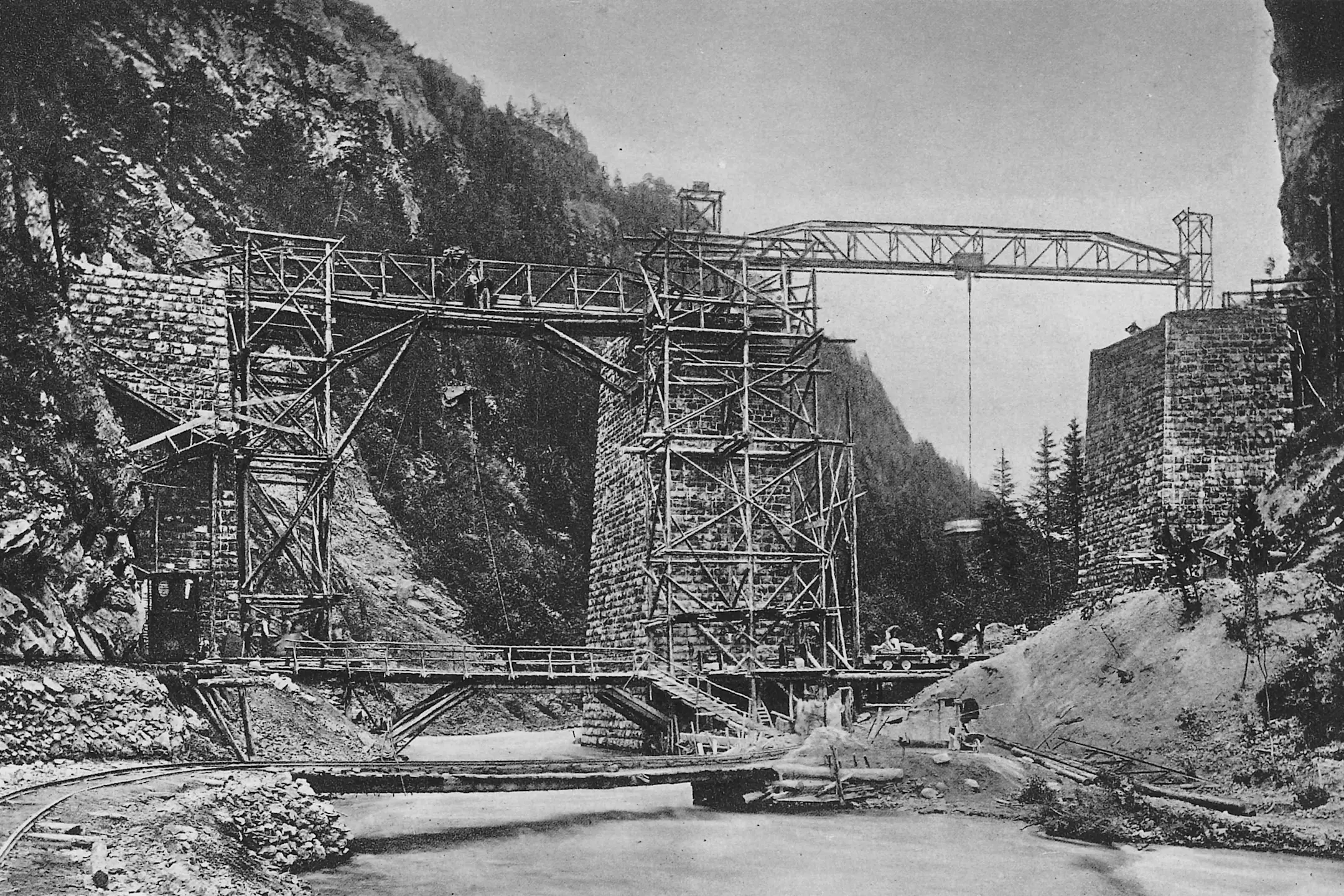

Sämtliche Gemeinden stimmten im September 1886 deutlich zu, den Forderungen zu entsprechen. Der Weg für die Eisenbahn war frei. Im Februar 1888 wurde die Schmalspurbahn Landquart–Davos AG gegründet. Noch im selben Jahr begann der Bau der Strecke Landquart–Davos. Erstellt wurde eine reine Adhäsionsstrecke (d. h. ohne Zahnrad) mit einer Steigung von 45 Promille. Zeitweise standen rund 3'300 Arbeiter im Einsatz, darunter viele Italiener, aber auch Einheimische aus den Talgemeinden. Im September 1889 konnte das erste Teilstück von Landquart nach Klosters und ein Jahr später die gesamte Strecke bis Davos eröffnet werden.

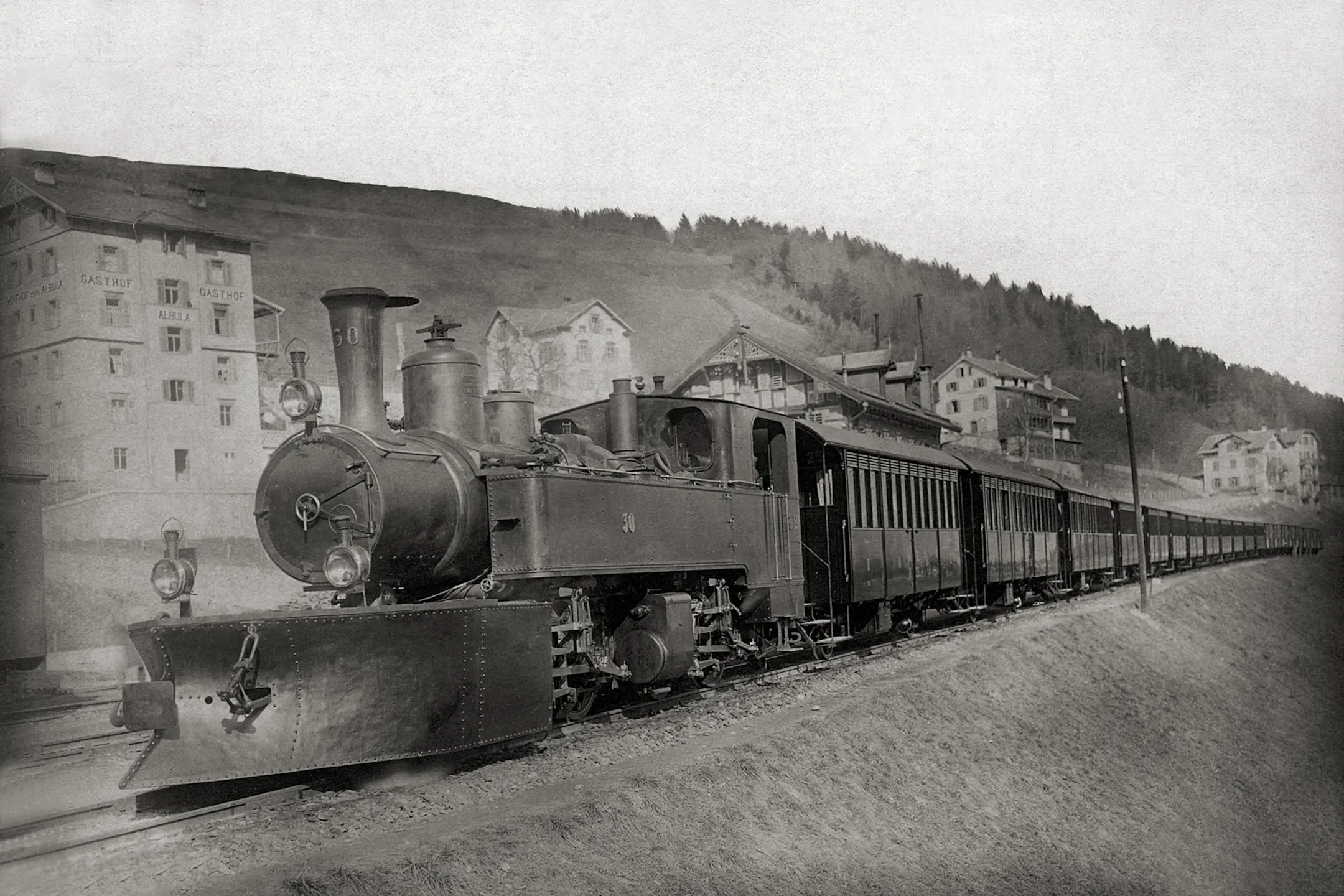

Albula statt Scaletta

Holsboer plante noch während des Baus der ersten Strecke eine Weiterführung von Davos via Scaletta ins Engadin. Eine Konzession für den Bau der Scalettabahn erhielt er bereits 1889. Die Reaktion aus Chur folgte sofort. Weder der Kanton noch die Stadt Chur wollten, dass die Nord-Süd-Verbindung am Hauptort und der bevölkerungsreichsten Region des Kantons vorbeiführte. Auch die verschiedenen Komitees, die seit Längerem eine Eisenbahnverbindung von Chur nach Thusis planten, vereinten sich. Ein hitziger Abstimmungskampf zwischen Zentrum und Peripherie entbrannte. Im November 1889 fand der Kampf sein Ende. Das Bündner Stimmvolk entschied sich mit rund 70 Prozent für eine Erschliessung des Engadins via Albula und damit gegen die Scalettabahn.

Kanton übernimmt die Federführung

Holsboer respektierte den Entscheid und trieb die Erstellung eines einheitlichen Bündner Schmalspurnetzes voran. Die Umbenennung der Schmalspurbahn Landquart–Davos in Rhätische Bahn am 12. Februar 1895 war die logische Folge des Streckenausbaus. Im Jahr 1897 definierte der Kanton in einem neuen Eisenbahngesetz zwei Prioritätslinien, an deren Bau er sich finanziell beteiligte (Thusis–Samedan, Reichenau–Ilanz) und zwei Komplementärlinien, die das Streckennetz zu einem späteren Zeitpunkt vollenden sollten (Ilanz–Disentis, Samedan–Scuol). Gleichzeitig übernahm er alle RhB-Aktien. Die Bahn gehörte von nun an dem Kanton Graubünden.

Vollständige Chronik

Jahr

Ereignis

1889

Eröffnung der Strecke Landquart – Klosters durch die Schmalspurbahn Landquart-Davos (LD)

1890

Eröffnung der Strecke Klosters – Davos

1895

Die LD nennt sich von nun an «Rhätische Bahn»

1896

Eröffnung der Strecke Landquart – Thusis

1903

Eröffnung der Strecke Reichenau – Ilanz

1904

Eröffnung der Strecke Thusis – St. Moritz

1907

Eröffnung der Strecke Bellinzona – Mesocco

1908

Eröffnung der Strecke Samedan – Pontresina

1909

Eröffnung der Strecke Davos – Filisur

1910

Eröffnung der Strecke St. Moritz – Tirano (Berninabahn)

1912

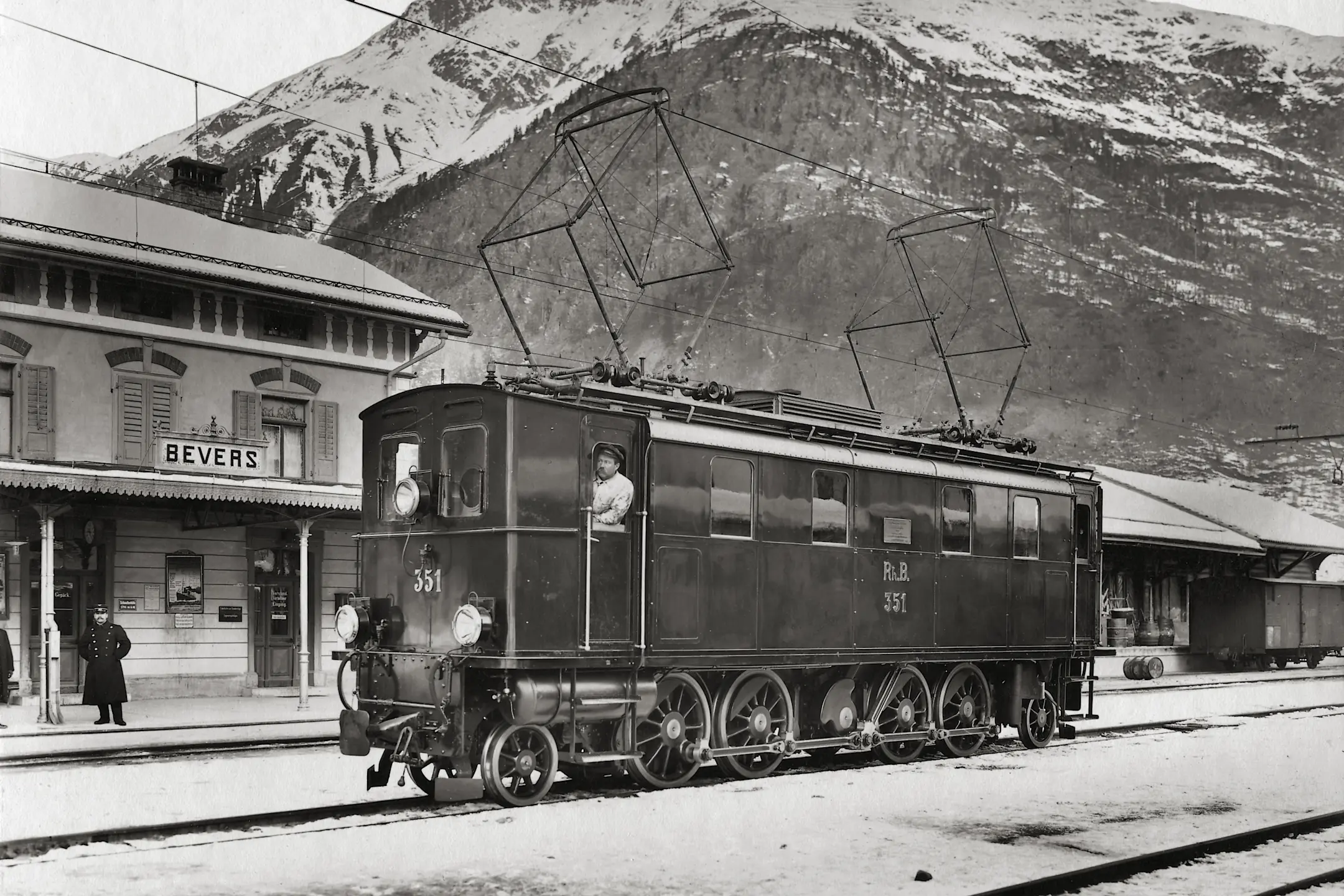

Beschaffung der ersten elektrischen Lokomotive; Eröffnung der Strecke Ilanz – Disentis/Mustér

1913

Eröffnung der Strecke Bever – Scuol-Tarasp

1914

Eröffnung der Strecke Chur – Arosa (Chur-Arosa Bahn)

1922

Abschluss der Elektrifizierung der Rhätischen Bahn

1930

Erste Fahrt des Glacier Express auf der Strecke St. Moritz – Zermatt

1942

Fusion der RhB mit der Chur-Arosa Bahn; Fusion der RhB mit der Bellinzona-Mesocco Bahn

1943

Fusion der RhB mit der Berninabahn

1973

Einführung des Bernina Express

1979

Schwesterbeziehung mit Hakone-Tozan-Railway (Japan)

1982

Eröffnung des Furka-Basistunnels (Ganzjahresverbindung für den Glacier Express)

1989

100-jähriges Jubiläum - Die RhB erhält ein neues Erscheinungsbild und die Züge werden neu rot gestrichen

1997

Umelektrifizierung der Strecke Chur – Arosa von 2 400 V Gleichstrom auf 11 000 V Wechselstrom

1999

Eröffnung der Strecke Klosters – Lavin/Susch (Vereinatunnel mit Autoverlad) - erste Streckenverlängerung seit 1914

2003

Stilllegung der Strecke Bellinzona – Mesocco

2008

Die Albula- und Berninalinie werden in die UNESCO Welterbeliste aufgenommen